新品のテレビの話じゃないので、今は違うかもしれないけどさ。

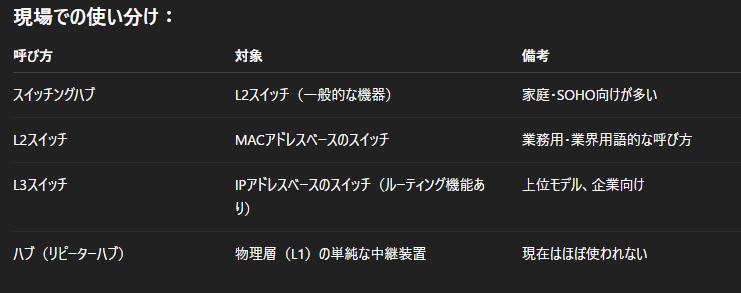

長くなるので、先に結論から書いておくと、Panasonicのテレビの背面にあるUSBポートには2種類あって、

(1)USBハードディスクドライブを接続すると、番組表などで録画予約した番組が録画できる

(2)USBメモリやハードディスクドライブに保存されている写真や動画の再生ができる

これ、随分違うんだけど、対応しているハードディスクドライブの対応表があって、テレビの機種がごちゃっと書いてあるけど、それぞれが(1)なのか(2)なのかは書いてない。ごっちゃに書いてあるだけなんだぜ(-_-メ)

というわけで、本編。

同居中の義母が使っていたSONYのテレビ(2010年式のBRAVIA)が壊れた。ある日急に映らなくなった。

電源投入後に10秒ほどで赤いランプが点滅するという症状は電源系のトラブルらしい。チャッピーはメインのボード交換をオススメしてきたけど、これが4000円くらいで、治るかどうかはわからないってことなんで、コスパを考えて捨てることに。で、テレビって捨てるのにもお金かかるじゃない?なので、ダメ元で「映らないテレビ差し上げます」ってジモティに出したら、持ってく人が秒で出てきたので、持っていったもらった。処分代ゼロ円。治すのかなあ笑

それまでリビング使ってたPanasonicのテレビはTH-L32X3-Kは32インチでUSBは上で書いた(1)タイプなので、HDDを繋いでキーワード録画してたわけ。見逃しがちな番組を録画しておいてくれて、割と助かってた。で、このテレビは義母にあげるとして、新しいテレビをオークションで検索。

43型でスタンドがなくて、壁付け金具のみ付属ってのが比較的安かったので落札(7500円くらい)。機種はTH-43D305。同じPanasonicだし、前述の録画で使ってたHDDが使えたらいいなあ、と期待もちょっとしてた。最悪、録画してた番組は全部なくなったとしても、再度フォーマットして使えるんじゃないかしら、というレベルで。

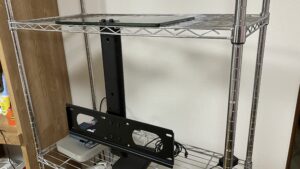

テレビ到着前に汎用のVESA規格のスタンドを買っておいて、テレビが到着したら即取り付けて、元のテレビを置いていたラックに置いてみたんだが、はみ出る。流石に妻からクレームが。まあ、確かにイヤよね笑

いろいろ考えて「置いてもだめなら吊ってみな」な発想でスタンドを逆さにして、上の段から吊るすことにした。

というわけで、はみ出てポールが邪魔問題はいったん解決を見たんだが、並行してトラブルシュートしているHDD認識しない問題が解決しない。

前のテレビに接続していたHDDをUSB接続してもまったく認識しない。リモコンの「録画一覧」を押しても何もおきない。

まずは、今使っているHDDが自動認識する対応機種に入ってないからかもと思って、リストの中のHDDドライブを購入(3TBで1万5千円くらい)して接続したが、やっぱり認識しない。

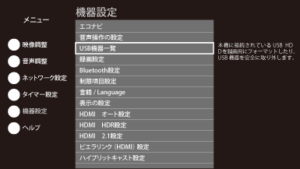

出てくるはずのこの「USB機器一覧」のメニューがない。

ググったりチャッピーに聞いたりしてようやくわかったのは上記(2)のタイプの存在。なんだそれー

責 任 者 出 て こ い

結論:オークションでゲットしたテレビはHDD録画機能がついてないやつだった。

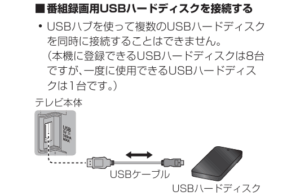

マニュアルにはこんな記述もあるんだぜ?

「接続はできるけど、保存された写真とか動画が再生できるだけで、録画はできません」とは読めないよねえ。

ひどいよ、ドラえもーん(泣)

もしかして、マニュアルには番組録画のセクションはないから、録画できないことを読み取らないといけなかったのか。

せめて、リモコンの「録画一覧」がなければあきらめもついたのだが、汎用リモコンにはそのボタンがあってだな怒

というわけで、IOデータのTVチューナーも購入(中古で2.2万円ちょっと)

テレビ7,500円+HDD15,000+チューナー22,000=42,500円くらい

ちょっとまって、もうちょい追加すれば録画機能付きの新品テレビ買えたじゃん。なにやってんのオレ・・・

ちなみに壁付け用の金具はオークション出品したけど、入札ゼロだったので、これまたジモティで処分した。久しぶりにトホホな感じだ。

IT全般・情シス・モバイル端末・ラーメン・ランニング・旧いクルマ・ネコ自慢などをつぶやくフツーの爺さんです。主食は焼き鳥、餃子は飲み物。インターネット老人会。クルマ無し生活3年目。Threadsで日々のつぶやきは書いてますので、興味のある方は@ryoshrをフォローしてください。blogの記事に対するコメントは、即時反映されませんので、ご注意ください。人力モデレートです。

whoami : http://about.me/ryoshr

Threads:@ryoshr

X : @ryoshr

facebook : @ryoshr

Instagram : @ryoshr